INTEGRANDO REALIDAD Y FICCIÓN EN LA NOVELA HISTÓRICA

La “Saga El cementerio de los ingleses” se compone de cuatro novelas, de las cuales las dos primeras ya han sido publicadas y las dos últimas están en diversas fases de elaboración. La característica principal de la serie es la integración de la ficción en la realidad histórica que le sirve de contexto.

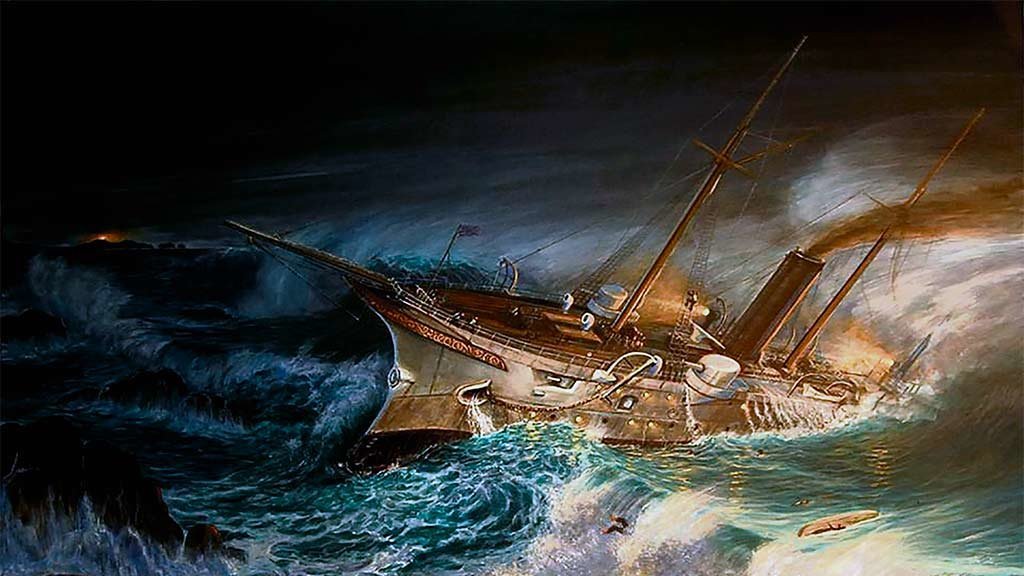

El naufragio y sus protagonistas

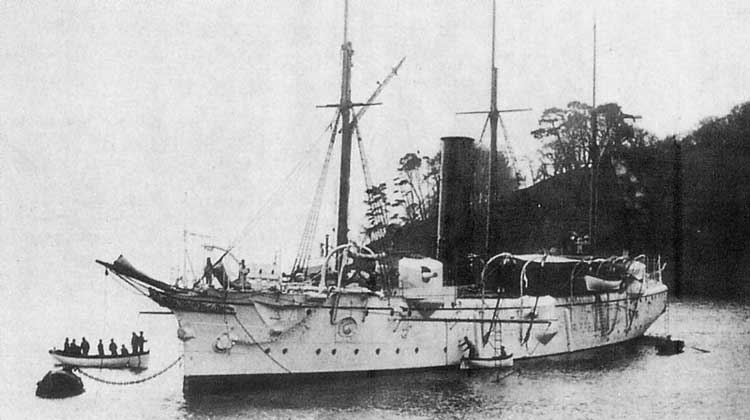

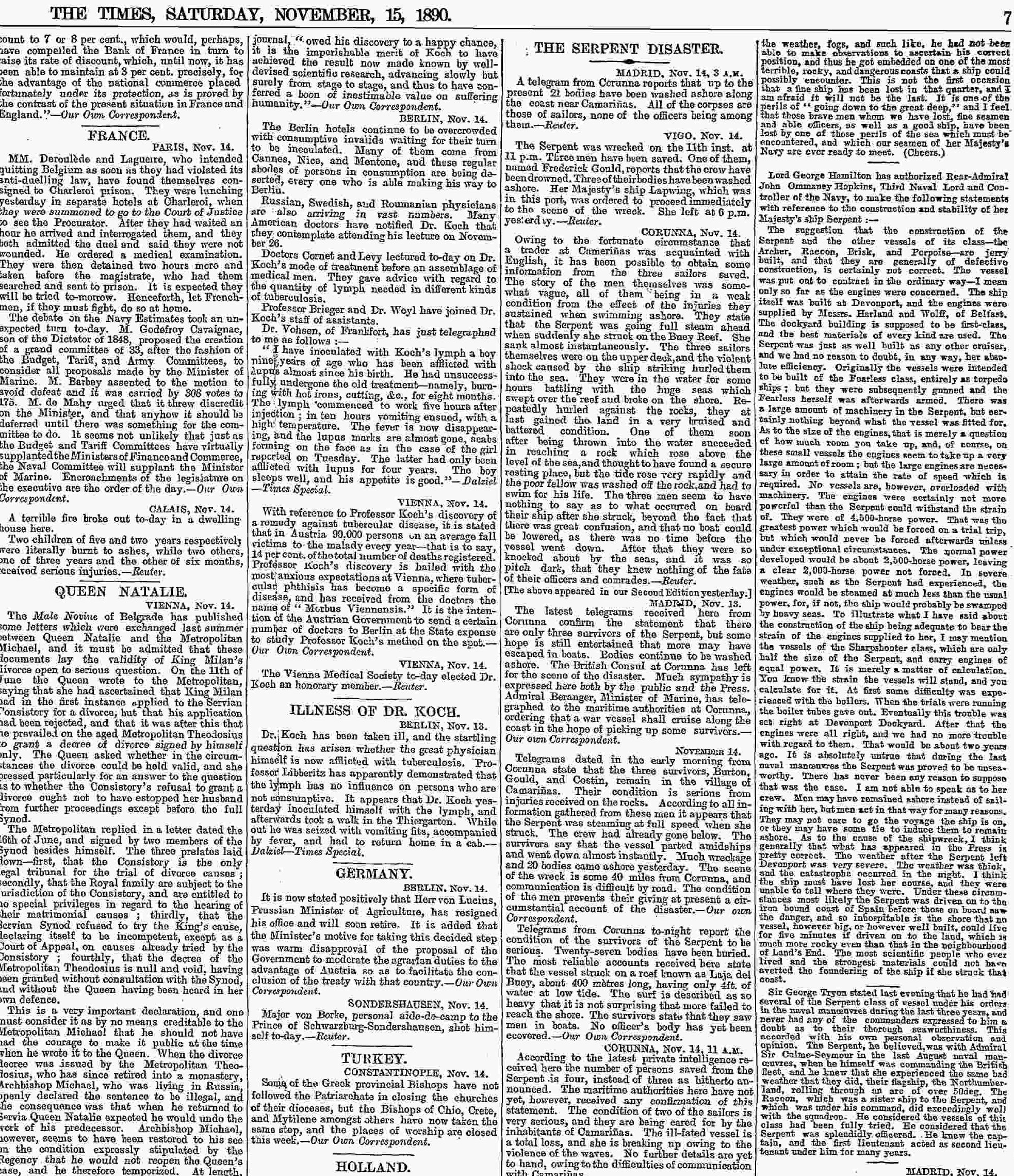

La serie se inicia en noviembre de 1890 con el naufragio del buque de la Royal Navy HMS Serpent. Es un hecho verídico, un episodio más en la larga historia de la Marina Real británica, y, por el número de fallecidos, 172, uno de los más luctuosos. Esta tragedia tuvo en su día una gran repercusión en la prensa mundial, no solo británica. Tanto por el número de fallecidos, como por las extrañas circunstancias en las que se produjo, así como por sus consecuencias, es un naufragio que sigue recordándose hoy día. “El naufragio inmortal”, tal como lo ha denominado uno de los principales historiadores gallegos en la materia, Fernando Patricio Cortizo.

Se levantó el “cementerio de los ingleses”, en el mismo trozo de costa donde se produjo el hundimiento; se construyó y electrificó el faro nuevo de cabo Vilán/Villano, y la Royal Navy hizo obligatorio el uso de los chalecos salvavidas, al comprobar que los tres supervivientes los llevaban puestos en el momento del choque contra los bajos de punta Boi.

Además de estos hechos y sus consecuencias, un numeroso grupo de personas reales se significó de una forma u otra en ellos: el cura párroco de Xaviña, don Manuel Carrera; el alcalde de Camariñas, don Vicente Pérez; el subcomandante de Marina de la misma villa, subteniente Federico Milagros; el médico local, doctor Luciano Lema; el gobernador civil de La Coruña, Maximiliano Linares Rivas; el cónsul británico en la misma ciudad, Thomas Guyatt, y el arzobispo de Santiago de Compostela, su Eminencia don José María Martín de la Iglesia, entre otros.

Por parte británica, fueron reales los tres supervivientes, el suboficial Fred Gould y los marineros Ed Burton y Oney Luxon; el comandante de la cañonera Lapwing, teniente de navío Arthur Galloway, al que el Almirantazgo ordenó dirigirse de inmediato a Camariñas a coordinar las labores de rescate de cadáveres con los lugareños; el editor de The Bodley Head, John Lane; los oficiales a cargo de la corte marcial subsiguiente; la hermana de Gould, y la reina Victoria, entre otros.

Todos estos personajes existieron, y su memoria quedó reflejada en las crónicas y relatos de la época. Pero varios de ellos son bidimensionales, solo se conocen su nombre y su posición, pero no su personalidad, su psicología o su vinculación emocional con los hechos; son, por así decirlo, “figuras en el paisaje”. Algunos, como el cura de Xaviña, fueron mejor perfilados por cronistas de la época, que ensalzaron rasgos de carácter o contradicciones en sus ideas y hechos, y otros son históricos, pero, en general, una crónica periodística es más que nada un relato objetivo de los hechos.

Para construir una novela a partir del relato de hechos reales lo primero que tiene que plantearse el autor es dotar de tridimensionalidad a sus personajes. Una novela es, ante todo, entretenimiento y emoción. Lo primero se logra dotando de interés a la trama, y lo segundo insuflando vida y humanidad a los personajes. Hay que tener en cuenta su psicología, para lo cual hay que conocerlos. Para conocerlos, hay que escucharlos, sentirlos, amarlos (unos) u odiarlos (otros), porque si no se les tiene amor (o su opuesto el odio) es muy difícil que el lector llegue a interesarse por ellos.

¿Qué es una novela histórica?

Primero y principal, es la que relata hechos históricos desde una perspectiva novelesca. No es el objeto de este artículo entrar en análisis académicos o profundos de esa definición, tan solo enumerar un concepto básico y fácilmente entendible. El objeto real de este artículo es explicar lo que yo, como autor, he hecho para integrar la ficción en la realidad histórica, sin que esta resulte dañada.

¿Qué daño se le puede hacer a la realidad histórica?

El más obvio, y más frecuente, es el de fantasear con los hechos. El recurso excesivo a las “licencias poéticas” es una tentación muy fuerte, casi irresistible. Una vez que te atreves a añadirle a la biografía de un personaje real un hecho que nunca existió ya no tienes límite en cuanto a la cantidad de ellos que te sientes “empoderado” para incluir. Es entonces cuando se corre el riesgo de incurrir en “fantasía histórica”, en la que el relato se aparta completamente de la realidad, manteniendo solo al personaje real en medio de una sucesión de hechos de ficción, cuando no directamente anacrónicos, distópicos o fantasiosos.

Mi motivación principal a la hora de escribir una novela con base histórica fue la de integrar de forma armoniosa, rigurosa y respetuosa la realidad con la ficción. Al estar publicadas dos de las cuatro novelas que compondrán la serie, ya tengo un acervo de opiniones de lectores que me permite creer que el objetivo se ha cumplido con creces: todos ellos, sin excepción, han ponderado y valorado positivamente la extraordinaria labor de documentación que transmiten, no solamente en los detalles realistas, sino, sobre todo, en lo difícil que es distinguir lo que es realidad de lo que es ficción. Esto es, para mí, y me imagino que para cualquier otro escritor de novela histórica, el cumplido que más se agradece.

Integrar ficción y realidad

El HMS Serpent naufragó en los bajos de punta Boi, en el municipio de Camariñas, en noviembre de 1890. Ese hecho está explicado en numerosos relatos, artículos, crónicas y libros, por lo que no he tratado de cambiar nada de lo que ya se conoce, y si hay algún cambio es más por despiste o descuido que a propósito.

Sin embargo, ninguno de los cronistas de la realidad histórica ha descrito lo que ocurrió durante la navegación del buque, desde que abandonó la rada de Plymouth, el 8 de noviembre a las 13.30 horas, hasta que embarrancó en Camariñas dos días después a medianoche. ¿Qué pasó en esas casi 60 horas?

La corte marcial que se incoó un mes después en Plymouth, a bordo del HMS Black Prince, contiene elementos descriptivos basados en las declaraciones de los supervivientes; sin embargo, Gould y Luxon, malheridos en el siniestro, tardaron en recuperarse tanto como para que Burton se convirtiese casi en el “único testigo”, a tenor de su verborragia y la inconsistencia de lo que contaba en función del momento y de quién hiciese las preguntas. De esa forma, la mayoría de las conclusiones de la corte marcial fueron “conjeturas”.

Dado que nadie había escrito la novela del naufragio, me planteé revivir esas 60 horas de navegación acudiendo, por una parte, a los datos objetivos contenidos en los relatos de los historiadores y cronistas, y, por otra parte, a la ficción. De los relatos podía extraer los datos de la ruta seguida por el barco, de la maniobra que ordenó el capitán Ross de ponerse al pairo la primera noche, de la coincidencia de rutas con el SS Peninsula, con el que casi estuvieron costado con costado y que habría podido salvar al Serpent si hubieran confirmado su posición con el buque mercante.

Esta omisión, reportada por el propio capitán del Peninsula, fue chocante para los miembros de la corte marcial: ¿Cómo era posible que ningún oficial hubiera tenido la idea de comprobar su posición con el otro barco? Otro dato clamoroso fue el hecho, reportado por Gould, de que cuando ya en la oscuridad de la tormenta percibieron la cercanía de “una” costa, que con certeza sería la gallega, nadie les ordenó sondar la profundidad, lo que les sorprendió, ya que habría sido lo lógico y normal en un caso así. También se reportaron palpables errores de navegación, ya que el Serpent debería haberse abierto hacia el oeste si los oficiales no tenían la certeza de que a su babor amenazaba una costa “de la muerte”, erizada de bajos, puntas y rompientes. ¿Por qué esas omisiones que les costaron la vida a 172 tripulantes?

El novelista, ante esta situación, trata ante todo de pensar con una cierta lógica. Yo lo primero que me pregunté fue: ¿Qué pudo causar tan clamorosos errores de navegación?

Lo primero, que para mí fue el quid de la tragedia, fue describir la posible escena, en el puente del Serpent, que se produjo cuando el vigía informó de la presencia del Peninsula. El oficial de derrota, responsable del rumbo del buque, era el teniente Peter Richards. Los cronistas lo describen con bastante detalle, atendiendo a su edad, su experiencia, su origen y sus conexiones en el Almirantazgo. Yo, en base a estos datos, lo doto de una determinada “personalidad”, cuyo rasgo principal es la inseguridad, sobre todo en presencia de un superior exigente como Ross. Intuyo en Richards a un oficial “convencional”: ni muy brillante, ni muy experto, ni con mucho carácter. Uno de los miles de oficiales de la Royal Navy que nunca llegarían a almirante.

Ross, capitán estricto, se enfoca en él ya que es el depositario, por delegación, de la responsabilidad del rumbo. El último responsable es el capitán, pero delega en un “oficial de derrota”. Se espera de él que sea estricto con sus mediciones: las de la cartografía, las del sextante, las basadas en las estrellas. En una noche de tormenta y oscuridad cerrada, su único recurso es la ayuda de los faros de la costa gallega. Pero el más importante, el de cabo Villano, no se ve. ¿Porqué? Por su antigüedad e ineficacia a causa de un punto ciego en la costa. Esto no lo sabe Richards. Entonces, ¿Cuál fue su gran error?

El novelista lo describe de la siguiente manera: Richards acaba de proceder a una muy dudosa medición de su posición con el sextante. Hecha al caer de la tarde, con un sol oculto por la niebla y la lluvia, es imposible determinar una posición en el mar con la exigible precisión. Regresa al puente y aventura unas coordenadas. Cuando más tarde se cruzan con el Península, la escena se desarrolla así:

“Los dos oficiales saludaron al unísono, y el capitán hizo ademán de seguir a Richards. Pero todavía no se había puesto el abrigo cuando el teniente regresó al puente.

—¡Un barco, señor! ¡A una milla a estribor! – su voz sonaba más excitada.

—¿Lo han identificado?

—Sí señor, lo ha identificado el vigía. Es el Peninsula, de la P&O.

—Que debe venir de Shanghái.

—Es probable, señor. ¡Podríamos verificar con ellos la posición! Estamos a distancia de señales.

—¿No se fía usted de su medición, señor Richards? – Ross le miró, suspicaz. Richards dudó un poco, pero no demasiado.

—Me fío, señor.

—Perfecto, pues. Vámonos a descansar, usted y yo.”

No hay constancia de que la escena se desarrollase así, pero es una forma plausible de imaginarla. Richards duda un poco antes de contestar, pero se ratifica en sus mediciones. ¿Porqué? Ahí es donde el novelista está obligado a conocer la psicología de su personaje. Primero: porque no quiere reconocer ante su superior que no está seguro. Es una reacción lógica de inmadurez e inseguridad. En la duda, niega. Es un comportamiento apocado, pero es coherente con lo que sabemos de Richards. Segundo: porque quiere creer en su medición. No por ninguna razón en particular; es una reacción primitiva de “huye o lucha”. Richards no quiere confrontar a Ross. Al decirse a sí mismo que su medición es la correcta ya no está obligado a nada más. Elude el peligro, que para él es decepcionar al superior que ha delegado en él.

No teniendo ningún motivo para pensar que esa inseguridad en la medición acabará teniendo consecuencias trágicas, decide, en una fracción de segundo, evitar una situación desagradable; en ese momento, el miedo es su inductor. La consecuencia es el naufragio.

La omisión de la sonda también fue capital. El novelista también imagina cómo se pudo haber producido la escena. Gould era el responsable de los botes salvavidas del Serpent. El autor va dando pinceladas de su personalidad a lo largo del primer capítulo de la navegación. Ya sabemos que es serio, concienzudo y cumplidor de sus tareas, y que sus hombres le respetan. Entre ellos está el marinero encargado de tirar la sonda (Carpenter).

Poco antes del naufragio, Gould, Burton y Carpenter están en el cuarto de guardia esperando las órdenes de salir a sondar, cuando:

“El breve interludio se vio interrumpido por el sonar de la chicharra del cuarto de guardia.

—Gould. —Su expresión se tensó al escuchar la voz del contramaestre en el intercomunicador—Sí, señor. Las sondas y las sondalezas están listas. Esperamos órdenes. —Nueva espera—. Muy bien, señor. Repito. No vamos a sondar, pero tenemos que asegurarnos de que los botes estén listos. A la orden.

Los ojos de Carpenter y Burton se abrieron con aprensión.

—¿Los botes, señor Gould? ¿No vamos a sondar?

—Esas son las órdenes, Brig. Las barcas están para lo que están, y… Dios no lo quiera, tienen que estar aprestadas. —Se levantó y colgó el rollo de cuerda de la sonda en un gancho en el cuarto, y Carpenter le imitó—. ¿Están listos?”

Una vez más, el novelista imagina una interacción de seres humanos como si estuviera con ellos en el cuarto de guardia. El autor no elude asumir el riesgo del naufragio con ellos, única forma de entender lo que sucederá después con cada uno. A Gould, en la realidad, esa orden le tuvo que chocar, sin ninguna duda, y en la novela se refleja ese evento como traumático para él. A lo mejor no se habría podido evitar el encallamiento, pero al menos se habría hecho “algo” que era necesario hacer. Hubo una omisión culpable por parte del mando.

El tratamiento de otros personajes reales

Además de los capítulos relativos a la navegación, que el autor utiliza para tratar de llenar un vacío en la historia del Serpent, reemplazando conjeturas por un relato (ficticio) de lo que pudo haber pasado, se integran en la narración personajes históricos o reales, algunos de ellos con biografías extensas, fotos y estudios realizados sobre su vida y obras. En estos casos de reconocida notoriedad, es siempre un riesgo tratar de “pasarse de listo”, embelleciendo demasiado el retrato o pretendiendo incorporar escenas o acciones manifiestamente incompatibles con la realidad histórica del personaje.

Los protagonistas reales de Camariñas, como el párroco, el alcalde o el subcomandante de Marina, no han tenido otra transcendencia que la de aparecer en las crónicas del naufragio. Sin embargo, en las dos primeras novelas de la serie, El cementerio de los ingleses y Tres imperios, hay varios personajes que sí tienen una biografía “de Wikipedia”.

Por parte española, doña Emilia Pardo Bazán y Juan Fernández Latorre, fundador de La Voz de Galicia, son los más historiados. Por parte inglesa, además de los supervivientes y su superior, el capitán Galloway, otros personajes tienen biografías destacadas: Sir William Walrond, lord y lady Halifax y el capitán Henry Jackson. Pero hay dos, en particular, que forman parte de la galería de grandes íconos de la historia de la humanidad: Winston Churchill y Guglielmo Marconi.

¿Cómo se enfrenta el novelista a las abrumadoras biografías de titanes como la condesa de Pardo Bazán, el gran estadista inglés o el “inventor de la radio”?

Muy simple: con respeto, pero sin servilismo, y con admiración, pero sin lisonja. El respeto se debe a sus personas, a sus logros y a sus realidades históricas; la admiración se manifiesta en darles como personajes un peso específico en la trama que sea conmensurable con esa realidad histórica.

Emilia Pardo Bazán y Winston Churchill

Dado mi especial aprecio por doña Emilia y Churchill, voy a explayarme un poco más en los motivos de incluirlos en las novelas.

En el caso de la aristócrata e intelectual gallega, y esto lo tiene en común con el estadista inglés, hay una cuestión de contemporaneidad: ambos personajes “encajan” cronológicamente con los hechos narrados. Entre 1890 y 1901, período en el que transcurre la saga, los dos viven episodios destacados de sus propias trayectorias vitales, y su realidad les hace coincidir, también en su ubicación geográfica, con la trama.

Cada año, Doña Emilia suele pasar una parte de su tiempo en Madrid, entregada a sus numerosas actividades literarias y sociales, y la otra parte en sus propiedades de A Coruña y Meirás, generalmente los meses cálidos del año. Aún “retocando” un tanto su agenda, el autor es capaz de hacerla estar en A Coruña cuando conoce a Adriana, la protagonista. Esta, una “nena de Camariñas”, tras una serie de afortunadas concatenaciones, ha visto publicada su novela, El hijo de la tormenta, por Juan Fernández Latorre, en su editorial La biblioteca gallega. A consecuencia de ello, Latorre pone a su autora en contacto con la ilustre novelista, que es visitada por la chica, y el encuentro entre ellas revela una inesperada afinidad, o como se diría hoy, “una química instantánea”.

La condesa ve en ella a una mujer, y subrayo esta palabra, con “posibilidades”, diferente a las mujeres “de pueblo” de la época. Siendo ella misma una excepción a la regla imperante del machismo de la sociedad finisecular, doña Emilia “volvió a reír ante la expresividad de la chica. Le encantaba de Adriana que la hacía reír y que seguía sin asumir que era una persona talentosa con un porvenir extraordinario. No se lo creía, y su modestia y humildad eran perlas raras en el mar de las convenciones sociales”. Al principio la hacía reír, pero a medida que se van conociendo e interactuando, la intelectual ve en Adriana una profundidad que la hace pensar, y “no conocía muchas mujeres que la hicieran pensar”.

Una vez que se establece el contexto de un encuentro que no va en contra de la realidad histórica de la condesa (ver explicación más abajo), a partir de ese momento el autor tiene que encontrar huecos para que la relación se desarrolle hasta alcanzar su pleno potencial. Para ello, he prestado mucha atención a las idas y venidas de Emilia entre Madrid y A Coruña, y a los períodos que pasa (en Meirás) supervisando la construcción de “las torres de Meirás”, erróneamente conocidas en el siglo XX como “pazo de Meirás”. Es en esos veraneos de la condesa en su “granja” coruñesa que Adriana suele visitarla, y en eso la narración es coherente con dicha realidad histórica.

En el texto hay múltiples referencias a hechos reales de la vida de la escritora. Sus publicaciones, su marido e hijos, su madre, sus inquietudes personales y académicas, sus “bloqueos del escritor”. Incluso, en un raro momento de brutal sinceridad, se abre con su pupila: “—Creo que tiene razón, o creo que puede tener razón, pero no entiendo por qué yo me tendría que definir por una tercera persona. Usted misma, Emilia, no se ha definido por terceras personas. Se casó a los dieciséis y está separada de su marido.

—Y he tenido varios amantes, sería lo siguiente a añadir.

—No lo decía por eso.

—Lo sé, niña, pero lo digo yo”.

En cuanto a la coherencia narrativa con los hechos de la vida de la condesa, hay un ejemplo claro que se menciona en el capítulo 27. El domingo, 10 de febrero de 1895, se inauguró en A Coruña un monolito de piedra en honor de un coruñés ilustre, Aureliano Linares Rivas, diputado y ministro. Ese día, en medio de un temporal de viento y lluvia, Adriana es invitada por Juan Fernández Latorre, su editor, a asistir al evento. A la joven no le hace ninguna gracia, pero lo hace porque va a ver a su editor y a la condesa, que se ha venido de Madrid expresamente para el acto, y su queja con el homenajeado, que no ha venido, es bien clara: “—Bien se podía haber tomado un tren, como hice yo. —cuchicheó la condesa al oído de Adriana, tratando de no ser oída—. Aunque Aureliano nunca fue un hombre muy dinámico. Buen chico, pero un poco parado”.

Yo he sacado la referencia al acto de la hemeroteca de La Voz de Galicia, pero en la crónica no se menciona la presencia de la aristócrata; esto no obstante, tal como está imbricado en el relato, habría sido perfectamente factible que hubiera decidido asistir a un acto así, tomando el tren en Madrid.

Para concluir con doña Emilia, el respeto del autor hacia la credibilidad histórica es el máximo posible, como en general hacia cuanto elemento de la realidad interviene en el relato. La investigación y el recurso a fuentes de la época es permanente y sistemático. Sin embargo, hay un rasgo inconfundible de la personalidad de la escritora que llama la atención, y yo he querido que sea así: su risa, aunque más bien habría que decir, “sus carcajadas”. Este elemento no lo he podido confirmar ni con la directora de la Casa Museo Pardo Bazán en A Coruña, que me ha dicho que no se conservan registros grabados de su voz, pero es coherente con el “personaje”. Le da un sentido del humor, una alegría vital y una humanidad que, al final, si el lector lo llega a apreciar es una satisfacción para el autor.

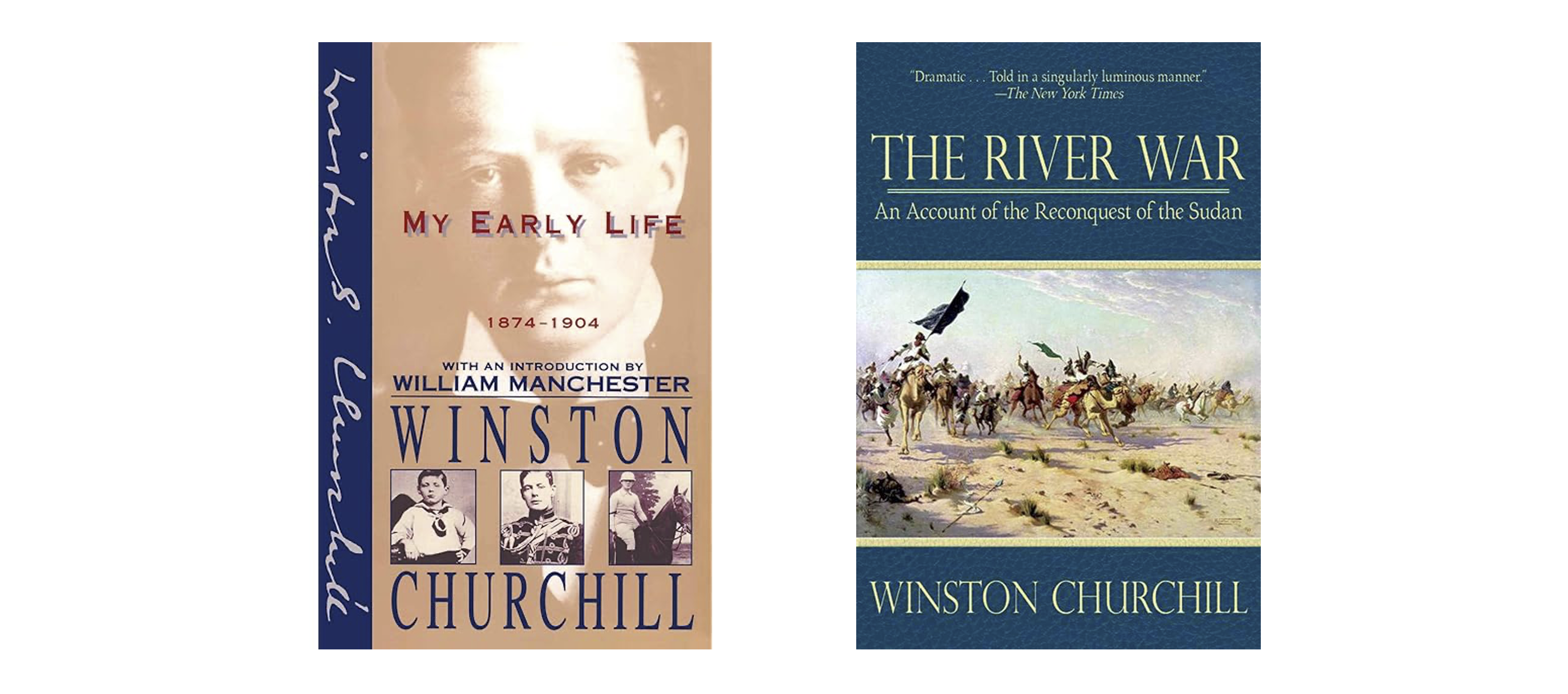

Winston Churchill

Una feliz coincidencia me llevó a integrar en la saga al que es uno de los personajes históricos a los que más admiro. Cuando Adriana viaja a La Habana, al principio de Tres imperios, se aloja en el Hotel Inglaterra, que es uno de los tres hoteles de cierto nivel que había en 1895 en la capital cubana (y que sigue abierto a día de hoy). Investigando sobre el hotel, sus instalaciones, si tenía electricidad o no, etc., leí que en él se había alojado el que entonces no era más que un ocioso teniente, recién licenciado de la academia militar de Sandhurst, que venía a cubrir, para el Daily Graphic de Londres, como reportero de guerra, el conflicto hispano-cubano.

Lo mejor de todo era la fecha: se había alojado a principios de diciembre de aquel año, un período en el que Adriana seguía alojada en el mismo hotel, ya que no ha había podido cumplir todavía el objetivo que la había hecho viajar a la isla. Era cuestión de crear una subtrama para que ambos llegaran a conocerse.

Sin ánimo de desvelar “spoilers”, tal subtrama fue bastante sencilla de crear, y, lo que es mejor, será instrumental para el futuro de ambos personajes. La interacción que se crea entre ellos es de largo alcance, y sus caminos se cruzarán varias veces en los años siguientes.

En estos casos, es fundamental contar con fuentes fidedignas. Churchill es no solamente uno de los personajes más biografiados de la historia; además, hay miles de referencias de él en las hemerotecas. La que yo uso para los temas ingleses, la de The Times, tiene unas 100.000 (cien mil) entradas. Pero lo mejor de todo es que ha sido un escritor y autobiógrafo muy prolífico. Dos libros suyos, “Mi juventud (My early life)”, y “La guerra del río (The river war)” son imprescindibles para encontrar datos específicos con regusto novelesco, más que la árida descripción de los hechos. Algunas de las “perlas” que caracterizan al personaje de las novelas los he extraído de sus propios relatos.

No hace mucho uno de mis lectores me preguntó, con bastante curiosidad y no poca sorna, “Vaya licencia poética lo de meter a Churchill, ¿eh?”, y yo le expliqué, con minuciosidad de abogado defensor, que todo lo que aparece en las novelas sobre el personaje es rigurosamente histórico, excepto, claro está, sus interacciones con los demás personajes. Los diálogos, en la mayoría de los casos, son creación literaria, aunque tratan de reflejar su enorme personalidad, incluso a los 21 años, y sus particulares idiosincrasias.

Un caso similar al de Churchill es el de Marconi. También una afortunada concatenación de hechos históricos permite situarlo en el tiempo y lugar de la acción. No solamente eso: es historia pura de las telecomunicaciones la pugna que sostuvo el prodigio italiano de 23 años con el equipo de la Royal Navy, encabezado por el capitán Henry Jackson, para inscribir la primera patente de la “transmisión inalámbrica de las ondas electromagnéticas”, la tatarabuela de la tecnología actual. Este hecho, de consecuencias históricas, se narra con minuciosidad en las dos novelas, porque es el telón de fondo de la evolución dramática de uno de los protagonistas, Fred Gould.

Conclusiones

El secreto de una buena novela histórica es que el lector no pueda distinguir lo que es realidad de lo que es ficción. Todo autor tiene obligación de publicar un “disclaimer” a este respecto, advirtiendo de que se ha sido respetuoso con la realidad, pero que esta realidad se ha “editado” a efectos dramáticos y narrativas. Esta advertencia es no solo legal, también tiene que servir de contexto para que el lector sepa que va a entrar en un mundo donde los bordes entre ambos reinos se difuminan.

Esto, por ejemplo, es fundamental en relación al personaje de Fred Gould. En la vida real, su vida posterior al naufragio fue bastante menos llamativa y novelesca, resultando incluso mediocre y desagradable. Uno de los historiadores del Serpent, Juan Campos Calvo-Sotelo, me dijo, no sin retranca gallega: “¡Vaya brillante carrera militar que le has dado al bueno de Gould!”. Es cierto, convertí a un personaje vulgar en un héroe de novela, e imagino que, si algún día el libro se llega a publicar en el Reino Unido, no faltará quién lo descalifique por esa grosero “embellecimiento” de la realidad histórica. Pero el lector aprecia sobre todo que se le entretenga y emocione, y si el autor lo logra las licencias poéticas se toleran mejor.

Personalmente, me enorgullece que la mayoría de lectores valoren “lo bien documentadas” que están las novelas. Yo les contesto que por cada hora de escritura hay unas 10 horas de investigación. Las referencias bibliográficas consultadas son copiosas. He leído cientos de artículos de Wikipedia, periodísticos, crónicas de las hemerotecas, tesinas y tesis doctorales, “papers” disponibles en portales como Academia o JSTOR, me he suscrito a revistas especializadas en el ámbito naval o de las telecomunicaciones, he comprado libros y he bajado y leído decenas de PDFs. Es parte de mi placer como escritor, y me permite ser fiel a la realidad del momento, incluso en los más pequeños detalles.

Me gusta cuando un lector me dice que hay muchas cosas que no sabía y que ha tenido que googlear. La consecuencia beneficiosa es que, una vez que efectúan la consulta a través del inevitable buscador californiano, quedan doblemente satisfechos y continúan la lectura con más interés si cabe; a mí, como lector, me sucede exactamente eso.

Hay muchos ejemplos que podría mencionar sobre el esfuerzo empleado en la investigación, pero me voy a referir solamente a uno.

¿Qué tipo de tratamiento les pudo haber dado el doctor Lema a los supervivientes? ¿Qué farmacopea había en la humilde y aislada villa marinera de Camariñas en 1890? ¿Utilizaría los socorridos emplastos de yerbas o bosta de vaca?

Uf. Fueron horas buscando. Estaba al principio de mi investigación y no tenía la soltura necesaria para navegar en portales especializados. Acabé dando con el doctor Líster, un cirujano inglés conocido por haber descubierto el ácido fénico/fenol/ácido carbólico/fenazona, del que se dice lo siguiente en Wikipedia: “Habiendo oído hablar de estos desarrollos, y habiendo experimentado previamente con otros productos químicos con fines antisépticos sin mucho éxito, Lister decidió probar el ácido carbólico como antiséptico para heridas. Tuvo su primera oportunidad el 12 de agosto de 1865, cuando recibió a un paciente: un niño de once años con una fractura del hueso tibial que le había perforado la piel de la parte inferior de la pierna. Normalmente, la amputación sería la única solución. Sin embargo, Lister decidió probar con ácido carbólico”.

Me hice la reflexión siguiente: habiendo transcurrido 25 años, era posible que el fenol ya hubiera llegado a Camariñas, por muy aislada que estuviera del mundo. Por tanto, no incurría en un anacronismo si lo usaba el doctor Lema, dándole el contexto adecuado.

Lo mismo me pasó con el antipirético de mi elección, la antipirina. Wikipedia la pone en contexto: “Ludwig Knorr (2 de diciembre de 1859 – 4 de junio de 1921) fue un químico alemán. …. Las síntesis de quinolinas de Knorr y la síntesis de pirroles de Knorr también llevan su nombre. La síntesis en 1883 del fármaco analgésico antipirina, ahora llamada fenazona, fue un éxito comercial. La antipirina fue la primera droga sintética y la más utilizada hasta que fue reemplazada por la aspirina a principios del siglo XX”.

En este caso solo había 7 años de margen, por lo que decidí arriesgarme y ponerla al alcance del doctor Lema.

No contento con todo esto, a través de un amigo médico acabé contactando con otro doctor, un estudioso de la historia de los medicamentos. Le expliqué el caso y él verificó que, en 1895, había fenol y antipirina en la botica del hospital psiquiátrico de Conxo, en Santiago de Compostela. Asumiendo como licencia poética un ligero baile de fechas, me decidí a incluir ambos remedios en el maletín del doctor Lema. Fred Gould y Oney Luxon sin duda le deben la vida a esa bendita licencia poética.

Hay pocas cosas más satisfactorias para el autor de una novela histórica que un personaje que existió en la realidad entable relación con uno de ficción. Lograr que esa relación no chirríe, no suene falsa, forzada o impostada, es un gran motivo de satisfacción, como lo es conseguir que los personajes no hablen como los de una serie norteamericana de crímenes ambientada en 2024. Cada época tiene sus características propias, y el respeto a cada una de ellas es fundamental. Sin ello la novela histórica acaba perdiendo credibilidad, y un autor que pierde su credibilidad como investigador también la pierde como escritor.